麻雀におけるテンパイ(聴牌)とは?麻雀初心者にもわかりやすく紹介

麻雀を打っていると出てくる単語のなかに、「テンパイ」という言葉がありますが、これはアガリがとても近い状態を指します。

麻雀にはさまざまな専門用語があり、初心者の麻雀プレイヤーからすると、意味を理解するのも大変です。

今回の記事では、麻雀における「テンパイ(聴牌)」に関する内容を紹介します。

テンパイは複数の状況を示す用語でもあるため、どのような状態をテンパイというのかもすべて解説します。

テンパイの意味を知りたい、麻雀の知識を得たいけど、テンパイの意味が理解できていないという方は、ぜひ一読ください。

この記事では、

・麻雀におけるテンパイとは

・テンパイの種類や待ちの種類

・テンパイに関するよくある質問

- などについて解説していきます。

麻雀におけるテンパイとは和了(アガリ)直前の状態!

麻雀におけるテンパイとは和了(アガリ)直前の状態、つまりあと1枚の牌をツモるかロンかでアガれる状態のことをいいます。

漢字で「聴牌」と表記されていることもありますが、意味は同じ内容です。

テンパイになったからといって特に宣言する必要はなく、狙っている牌がくるのを待つだけです。

宣言されないということは、ほかの相手がテンパイになっている可能性もあるため、いかにしてアガリに持って行かせないかの駆け引きを楽しむのも麻雀の面白さのひとつといえます。

テンパイは6種類ある

テンパイといっても、種類はなんと6種類あります。

それぞれ状況が異なっていたり、テンパイではあるがアガれない状態を指していたりするものもあるため、個別に解説します。

どの状態ならアガリ直前なのか理解し、今後の麻雀で役立てられるようにしましょう。

立直(リーチ)

最初に紹介するのは、麻雀経験者ならほとんどの方が耳にしたことがあるであろう、リーチです。

もっともわかりやすいテンパイはこのリーチで、あとひとつの牌でアガリになることを相手に宣言することをいいます。

リーチは立派な役のひとつで、メンゼン(一度も鳴きを使用していない状態)でないと宣言できません。

強力な役であると同時に、相手にアガリ直前だと知らせることで警戒心を高める部分も出てしまうため、一気に攻めきりたいときに狙っていくのがよいでしょう。

黙聴・闇聴(ダマテン・ヤミテン)

リーチがテンパイを宣言するものなのに対し、ダマテンはテンパイになっていてもリーチを宣言していない状態のことをいいます。

黙聴、闇聴(ヤミテン)とも表記されることがありますが、すべて同じ意味です。

相手に手牌を読まれたり、リーチ宣言することにより警戒されたりするリスクを抑えられるため、高得点の役を狙っているときや、リーチ宣言自体が高いリスクを負ってしまうときに有効なテンパイのひとつといえます。

役なし・形式テンパイ

次に紹介する形式テンパイ(役なし)は、テンパイにはなっているが、役がなくてアガれない状態を指しています。

麻雀初心者だと、鳴いたあとに流れをミスしてしまい、形式テンパイになってしまうこともありますが、一部の場合で形式テンパイを作っていたほうがよいこともあります。

自分が親の場合は、テンパイさえできていれば連荘となり親を継続できるメリットや、テンパイになっていることでノーテンとならず、支払いを回避できるメリットもあります。

ある程度麻雀に慣れてきたら、リスク回避のために形式テンパイを利用することも忘れずに頭に置いておきましょう。

振聴(フリテン)

フリテンは、テンパイだったにもかかわらず、特定の条件下でアガれなくなってしまっていることを指します。

フリテンになってしまう特定の条件というのが、「自分の捨て牌にアガリ牌がある」「リーチ後に相手が捨てた牌を見逃してしまった」「相手が捨てたアガリ牌を見逃してしまい、その次の順番でアガリ牌が捨てられてもロンできない」状況がフリテンと呼ばれます。

フリテンは別記事で細かく紹介されているので、こちらもぜひ読まれてみてください。

片アガリ

テンパイになって複数牌でアガリ待ち状態のときに、待っている役のうち片方にしか役がついてしまい、もう片方の待ちには役がつかずアガれない状態を片アガリ(片和了)といいます。

片アガリはポン・チーなど、鳴きを宣言すると陥ってしまいやすい状況だといえるでしょう。

特に麻雀初心者の方だと、役をうまく作れない状態で鳴いてしまうシーンも見受けられます。

片アガリを防ぐ近道としておすすめなのは、メンゼン状態で立ち回ることです。

鳴きを一度も使用してなければ、リーチやツモでアガれる可能性が出てくるからです。

空テン

最後に紹介する空テンは、テンパイ状態になっているがアガリ牌が残っていない状態をいいます。

手牌やドラ、捨て牌など見えているところすべてにアガリ牌が4枚存在しており、アガリ牌を絶対に引けないため、必然的にアガれません。

空テンそのものをテンパイ扱いで処理できるか、もしくは空テンでもリーチをかけられるかは遊んでいる麻雀のルールによって変わってしまうため、その場のルールに則って処理しましょう。

純カラとも呼ばれることがありますが、空テンと同じ意味になるのでこちらも覚えておきましょう。

テンパイの待ち全種類を解説

次に、テンパイ状態での待ちの種類をすべて解説します。

大きくわけて5種類存在する待ちの形を覚えておけば、よりスムーズにアガリへ持っていくことが可能となるでしょう。

両面待ちや嵌張待ちのほかに、少し変わった待ちの形もあるので、そちらについても触れています。

それぞれの待ちをチェックし、実際の麻雀でも役立てていきましょう!

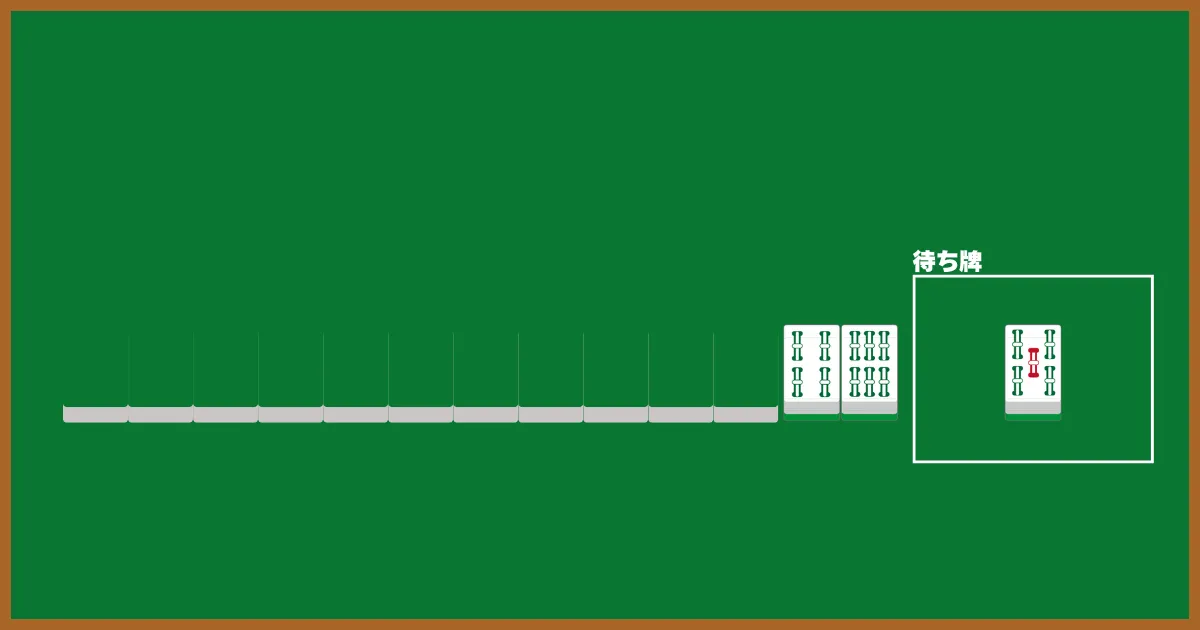

両面待ち(リャンメン待ち)

※伏せ牌は雀頭や面子が完成している状態です。

両面待ちはもっともオーソドックスな待ちの形です。

両面という言葉が示すように、数字が連続する牌の両端で待つ(5・6なら3・7待ち、のように)ことを両面待ちといいます。

流れにもよりますが、まずはこの待ちを作れるようにするのが初心者プレイヤーの理想ともいえるでしょう。

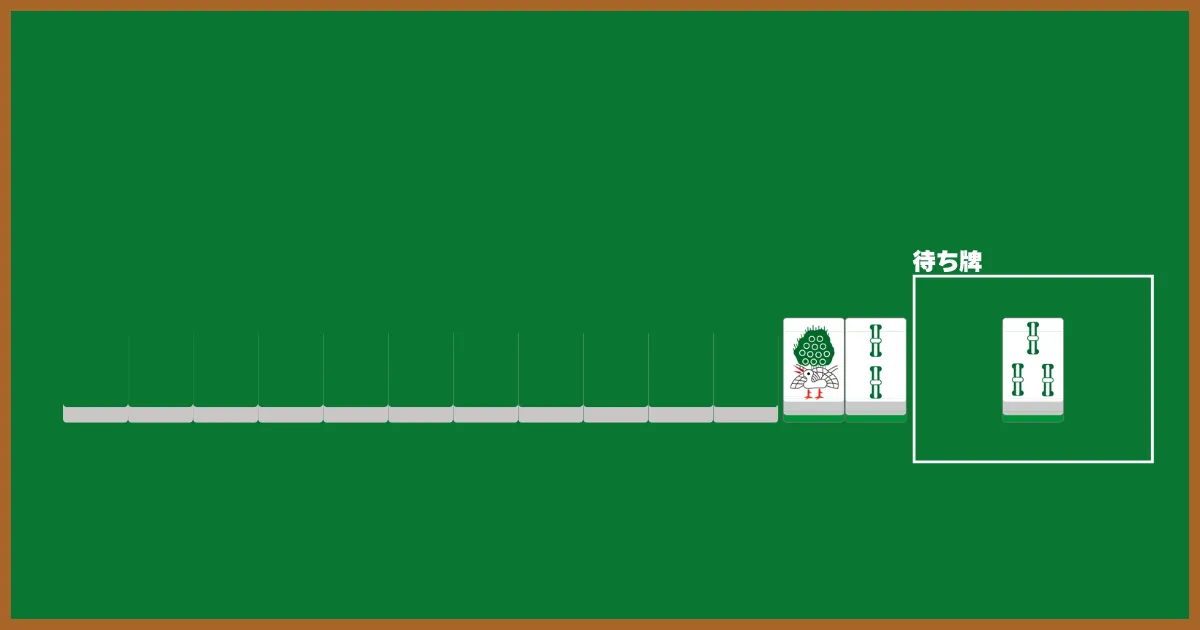

嵌張待ち(カンチャン待ち)

※伏せ牌は雀頭や面子が完成している状態です。

嵌張待ちは、両面待ちと違い数字と数字の間の牌を待っている状態です。

上記の図のように4・6索子なら5索子待ち、のようになり、数字が変わっても間待ちの状態ならすべて嵌張待ちとなります。

辺張待ち(ペンチャン待ち)

※伏せ牌は雀頭や面子が完成している状態です。

辺張待ちは数牌の端の部分(1・2あるいは8・9)を手牌に持っていて、3か7で順子となる待ちの状態を指します。

図では1・2索子で3索子待ちですが、8・9でも同様の状態となります。

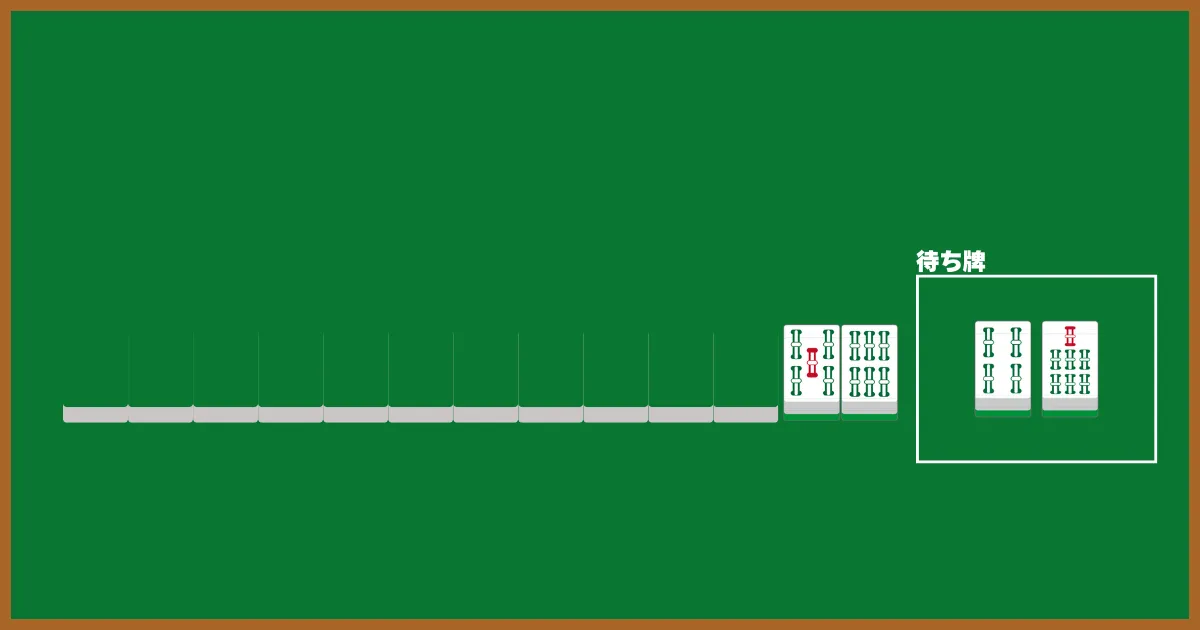

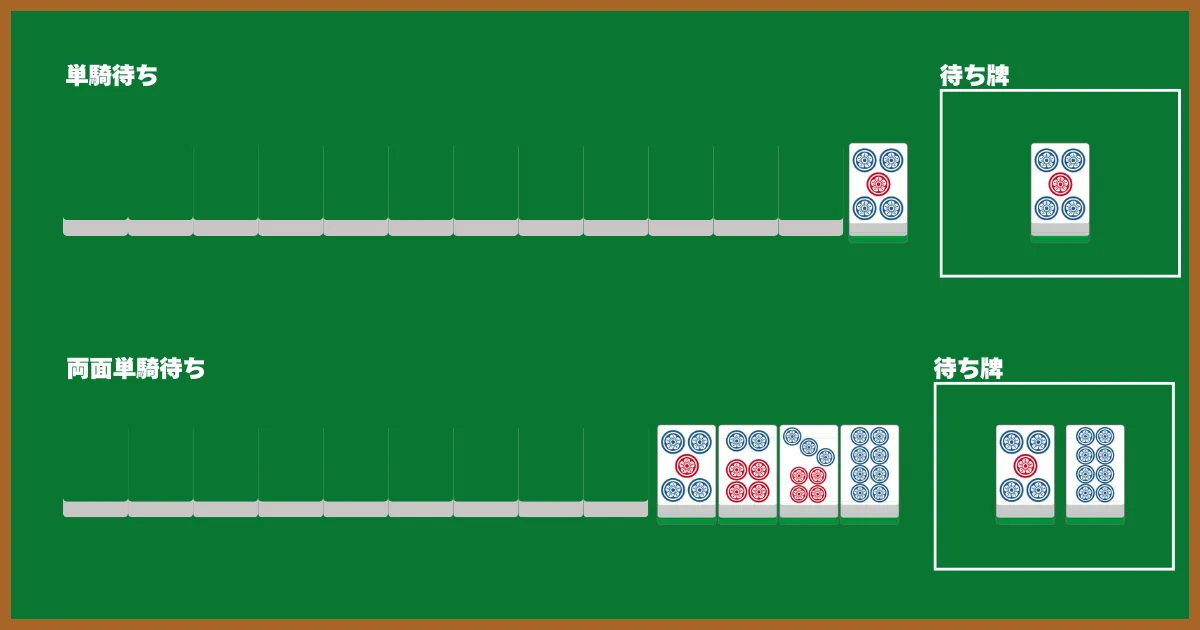

単騎待ち

※伏せ牌は面子が完成している状態です。

単騎待ちは面子が完成していて、雀頭ができていない状態を表しています。

図のように、単騎待ちのなかでも両面で雀頭を待っている場合は両面単騎待ち(ノベタン)となり、待ち牌が多数あるときは多面待ちとなります。

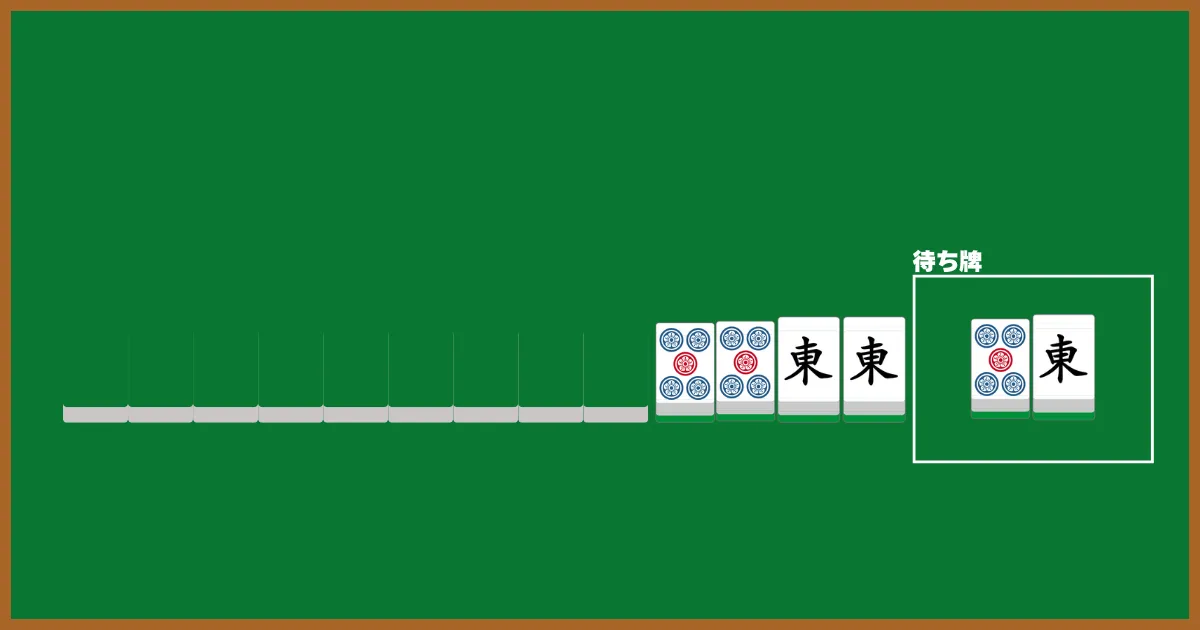

シャボ(シャンポン)待ち

※伏せ牌は面子が完成している状態です。

シャボ待ちは対子が2つある状態で、どちらか一方が刻子になるような状態の待ちを指します。

麻雀のテンパイに関するよくある質問

最後に、テンパイに関するよくある質問に触れていきます。

麻雀におけるテンパイはアガリにもっていけるチャンスですが、上がれないことはあるのか気になっている方がいたり、相手がテンパイかどうか見極められるかどうかが気になっていたりする方が見受けられます。

テンパイにいち早く持っていける方法が知りたい!という方もたくさんいるので、そういった部分についても見ていきましょう。

麻雀でテンパイになっても上がれないことはある?

麻雀でテンパイになったとしても、上がれない例はもちろんあります。

大前提として、麻雀は役がないと上がれません。

初心者プレイヤーで特に多くなっている上がれない理由としては、鳴きを一度でも使用している状態になってしまっていることです。

ポン・チー・カンといった鳴きを使用し、メンゼンではなくなってしまっている場合は、役がついていなければ上がれません。

安定してアガリへ持っていきたいのであれば、メンゼン状態でリーチを狙っていくのがおすすめです。

役が完全に把握できていない間は、無暗に鳴くのは控えるのがよいでしょう。

麻雀で相手がテンパイなのか見極められる?

麻雀で相手がテンパイなのかどうか見極められる?という質問ですが、ある程度であれば見極めも可能です。

もっとも簡単な見極めは相手がリーチを宣言してくれることですが、それ以外にも見極めのポイントは存在しています。

それは序盤の捨て牌(6巡目まで)をチェックすることや、終盤の露骨なツモ切りを警戒することです。

序盤の捨て牌には多くの情報が詰まっており、捨てている牌からどの牌を揃えていきたいのかの意図が汲み取れます。

また、終盤にツモ切りを連発する相手は、恐らくテンパイ状態にあるといってもよいでしょう。

必ずしもそうとは限りませんが、見極めのひとつの例として覚えておきましょう。

麻雀で早くテンパイまで持っていくには?

麻雀で早くテンパイまで持っていきたい!と考えている方は多いですが、ある程度考えて立ち回れば、素早くテンパイに持っていくことも可能です。

テンパイに持っていきやすくするポイントは、「刻子よりも順子で作る」ことや「鳴きを有効利用すること」です。

4枚あるうちの同じ牌を3つ揃える刻子よりも、12枚あるうち連続する3つの牌を揃える順子の方が、確率的にもそろいやすくなります。

また、役の完成が見えているのであれば積極的に鳴くのも有効です。

鳴きは相手が捨てた牌を簡単に自分のものにできてしまう、メリットの大きい戦法です。

最終的に作りたい訳が決まっているのであれば、鳴きも有効利用しましょう。

まとめ|テンパイの種類を理解して勝ちにつなげよう

麻雀におけるテンパイは、あと一歩でアガリへ持っていけるチャンス状態を示します。

テンパイにもさまざまな種類があり、リーチをかけて相手にプレッシャーをかけたり、ダマテンで密かにアガリを狙ったりするのも有効です。

テンパイ後の待ちの形にもいくつかの種類があるので、より上がりやすい待ちを狙うのがおすすめです。

テンパイになったとしても、フリテンや空テンなどで上がれなくなってしまう場合もあるため、上がれる状態なのかどうかは意識しながら立ち回れるようにしましょう。

テンパイを知った上で、あらためて麻雀を楽しんでみてください。